미국 가계 가처분소득과 저축률 떨어져

금리인상 효과 시차 두고 나타날 전망

마이너스 성장과 주식시장 조정 대비해야

미국 경제가 소비 중심으로 견조한 성장 흐름을 이어가고 있다. 이를 반영하여 주가도 상승하고 있다. 한국 증시가 최근 안정된 흐름을 보이고 있는 것도 미국 영향이 어느 정도 반영된 것으로 풀이된다.

그러나 조만간 소비 중심으로 미국 경제성장률이 둔화하거나 침체에 빠질 가능성이 엿보인다. 기업이익이나 경제변수에 비해 과대 평가된 주가도 가파른 조정국면에 들어설 수 있다.

소비 중심으로 경제성장 둔화 전망

미국 국내총생산(GDP)에서 소비가 차지하는 비중이 70.6%(2022년 기준)로 절대적으로 매우 높다. 미국 경제는 코로나19로 2020년 2분기에 극심한 침체에 빠졌으나, 그 이후 소비가 증가하면서 빠른 회복세를 보였다.

2020년 2분기에서 올해 1분기 사이에 GDP는 16.7% 증가했는데, 소비는 그보다 더 높은 21.5%나 늘었다. 올해 1분기 경제성장률도 2%(연율)로 나왔는데, 이 역시 소비가 4.2%로 2배 이상 증가한 덕분이었다.

문제는 앞으로 소비 증가세가 둔화하거나 감소하면서 경제성장률이 낮아지거나 경기가 침체에 빠질 수도 있다는 것이다. 소비가 줄어들 수 있는 요인은 다음과 같다.

첫째, 소비의 원천인 가계의 실질가처분소득이 줄어들고 있다. 2020년 말에 46,79달러였던 1인당 실질가처분소득이 2021년과 2022년에 각각 46,51달러, 45,60달러로 감소했다. 임금 상승률이 물가 상승률보다 낮았기 때문이다. 올해 5월에는 46,67달러로 늘었으나 아직도 2020년 수준을 밑돌고 있다.

둘째, 미국의 가계 저축률이 크게 떨어졌다. 지난해 저축률이 3.7%로 장기평균(2000~22년, 6.6%)보다 낮을 뿐만 아니라 금융위기 직전 해였던 2007년 3.4% 이후 최저치를 기록했다. 가계가 저축한 돈을 많이 써버렸기 때문에 앞으로 지출할 여력이 줄었다는 의미이다. 올해 1~5월에는 저축률이 평균 4.3%로 오르고 있다. 이제 소비를 상대적으로 줄이고 있다는 증거다.

셋째, 금리 인상의 시차 효과가 본격적으로 나타날 전망이다. 미국 연방준비제도(연준)는 지난해 2월 0.00~0.25%였던 연방기금금리 목표 수준을 올해 5월에는 5.00~5.25%로 대폭 끌어올렸다. 과거 통계를 분석해보면 미국 가계는 금리가 오른 뒤 12~20개월 시차를 두고 소비를 가장 많이 줄였다. 지난해 3월 이후의 금리 인상 시차 효과가 지금부터 내년 상반기에 걸쳐 나타날 가능성이 크다.

넷째, 가계부채 증가도 소비 둔화 요인으로 작용할 전망이다. 2020년 2분기 90.7%였던 가처분소득대비 가계 부채가 지난해 말에는 103.0%로 증가했다. 2020년 1분기 8.3% 였던 가처분소득대비 원리금 상환 비율도 지난해 4분기에는 9.7%로 증가 추세에 있다.

소비 위축시 고용 급감, 경제 마이너스 성장 예상

소비가 감소로 올해 하반기에는 미국 경제가 마이너스 성장을 할 가능성이 높다. 그렇게 되면 기업 매출이 감소하고 기업들이 고용을 급하게 줄일 것이다. 미국 경제는 모든 분야에서 탄력적이다.

특히 고용시장의 탄력성은 더 높다. 2020년 코로나19로 소비가 줄어들면서 경기가 침체에 빠지자 미국 기업들이 그해 3~4월에 일자리를 2,194만 개 줄였다. 그 이전 10년 동안 증가했던 일자리를 단 2개월 사이에 줄여버린 셈이다.

최근 고용 통계에서 경기침체 조짐을 볼 수 있다. 주간 신규실업수당청구건수(4주 이동평균)가 2002년 9월 마지막 주에 19만 1000건이었으나 올해 6월 네 번째 주에는 25만 8000건까지 증가했다.

1969년 이후 미국 경제는 8번의 경기침체를 겪었는데, 실업수당청구건수의 저점이 경기침체가 시작되는 월보다 평균 11개월 선행했다. 물론 기간에 따라 시차는 짧게는 3개월 길게는 22개월로 큰 차이가 있었다.

또 실업률의 12개월 이동평균이 경기침체에 평균 2개월 선행했다. 지난해 3월 이후 실업률은 3.4~3.7%의 낮은 수준에서 머물고 있다. 앞으로 몇 달 통계를 더 지켜보아야 하겠지만, 소비 감소로 고용이 줄고 실업률도 올라갈 것이다. 12개월 이동평균이 조만간 증가세로 전환하면서 경기침체를 예고해줄 수 있다는 이야기이다.

미국 주가, 조정국면 진입할 가능성

미국을 대표하는 주가지수 가운데 하나인 S&P500이 저점에서 20% 이상 오르면서 강세장에 진입했다는 평가가 나오고 있다. 그러나 주가는 기업수익이나 거시경제변수에 비해 지나치게 과대평가되어 있다.

2023년 7월 14일 S&P500의 배당수익률은 1.53%로 장기 평균(4.27%)보다 훨씬 낮을 뿐만 아니라 3.8% 정도인 10년 만기 국채수익률의 절반에도 미치지 못하고 있다. 거시경제변수로 평가해 봐도 주가는 최소한 10% 이상 과대평가되어 있다.

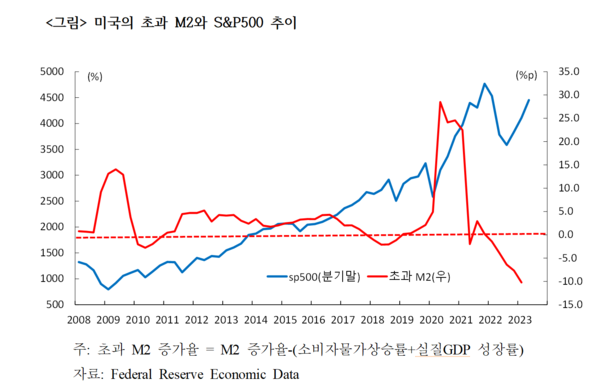

올해 명목 GDP가 5.5% 성장(=실질 GDP 1.3%+GDP 디플레이터 4.2%)한다면 연말 기준 적정 S&P500은 3,653 정도이다. 산업생산, 소매판매, 고용, 광의통화(M2) 등 4대 경제변수로 보아도 6월 말 S&P500은 14% 과대평가되었다. 머지않아 경기침체와 더불어 주가가 크게 떨어질 수도 있다.

[김영익 서강대 경제대학원 교수/ ESG경제연구소 고문]