시가 주식 무상 제공 RSU, MS서 2003년 최초 도입

일부 대기업 집단 경영진도 RSU 받아 논란

금융감독원 제도 개선 나서... 민주당도 관련법 발의

[ESG경제=권은중 기자] 미국 실리콘 밸리의 스타트업 기업에서 주로 사용하는 임직원 성과보상 체계이자 인재유출 방지 방안인 ‘양도제한 조건부 주식(RSU)’를 둘러싸고 국내에서 논란이 일고 있다.

일부 대기업 집단이 경영진의 성과 보상을 위해 RSU를 활용하고 나서면서다. 이 제도가 본래 도입 취지를 벗어나 재벌 총수 일가의 기업 지배권 승계 수단으로 활용될 수도 있다는 지적이다.

RSU는 일정한 조건과 재직 기간을 달성하면 회사의 주식을 무상으로 지급하기로 약속하는 주식보상 제도다. 2020년 한화그룹을 필두로 두나무, 네이버, 포스코퓨처엠 등에서 RSU를 도입해 주목받기 시작했다.

금융감독원은 최근 주식기준보상 공시제도 개선 방안을 발표하고, 사업보고서에 RSU를 포함한 주식보상 운영 현황과 대주주별 부여 현황 등을 기재하도록 했다. 또한 관계 부처와 협의해 벤처기업법 일부개정안을 내놓아 자사주 취득이 어려웠던 벤처기업도 적극적으로 RSU를 활용할 수 있는 기틀을 마련했다.

RSU는 최근 국내에서 스톡옵션(주식매수선택권)의 대체제로 주목받아왔다. ‘주식을 매입할 권리’를 주는 스톡옵션과 달리 실제 주식을 지급하는 RSU가 동기부여 효과가 크기 때문이다. 또 최초 부여 시점에는 마음대로 양도할 수 없고 일정 시간(3~10년) 경과 뒤부터 양도가 가능해 상승장에서 스톡옵션 주식을 팔고 퇴사해버리는 등의 ‘먹튀’를 막는 우수 인재의 영입 및 유출 방지책으로 매우 유용하게 활용되는 제도다.

실리콘 밸리 등 해외에서는 이미 2000년대 초반 스톡옵션을 대신해 이 제도를 일찌감치 도입했다. 2003년 마이크로소프트(MS)가 이 제도를 처음 적용한데 이어 2010년 테슬라가 도입했고 애플은 2011년 임원과 개발자에 한해 이 제도를 활용했다. 아마존과 메타 역시 이 제도로 인재 유출을 막고 있다.

RSU, 스톡옵션과 달리 대주주에게도 제공 가능

그렇지만 국내 상장사에서는 도입한 곳이 아직은 많지 않다. 2022년 국내 최대 가상 자산 거래소인 업비트를 운영하는 ‘두나무’가 성과급 대신 RSU를 임직원에게 428억원어치를 지급하면서 관심을 끌기 시작했다. 2020년 한화를 비롯해 두산, LS를 비롯한 대기업과 네이버, 토스, 쿠팡 같은 IT 기업들도 속속 도입해왔다.

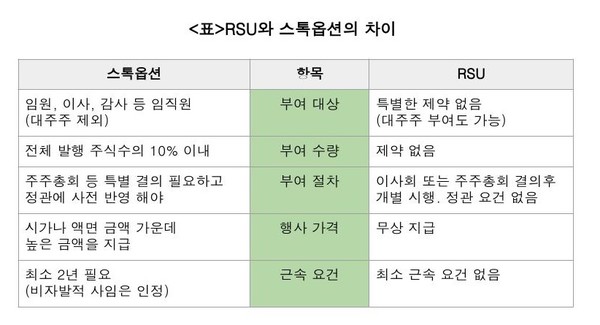

무엇보다 RSU는 절차가 간편하다는 점이 이점이다. 기업이나 이를 받는 임직원에게 기존 성과 제공 방식인 스톡옵션에 견줘 상당히 편리하다. 스톡옵션은 정관에 반영하고 주주총회 특별 결의를 거쳐야 한다. 반면 RSU는 일정 수량에 대한 포괄적인 1회의 이사회 결의만 거치면 된다. 이후 각 개별 부여 건은 대표이사에게 위임이 가능하다. 게다가 RSU는 스톡옵션과 달리 법률상 부여 대상, 부여 수량에 제한이 없다. 스톡옵션은 전체 주식 수의 일정수를 넘을 수가 없다.

이 때문에 RSU가 대기업 총수 일가가 지분을 확보하는 수단으로 쓰일 수 있다는 우려가 나왔다. 인재 영입을 위한 미국식 제도가 한국에서는 총수 일가 지분 늘리기에 쓰이는 방안으로 변질될 수 있다는 지적이다.

이 때문에 RSU에 대한 규제 움직임도 있다. 이용우 더불어민주당 의원은 지난해 9월 대주주가 RSU를 부여받을 수 없도록 제한하는 내용의 상법 개정안을 발의했다.

이창민 한양대 경영학부 교수는 한 신문 칼럼에서 “국내는 지배주주에게 스톡옵션을 주지 못하게 돼 있다. 안 그래도 지배구조가 후진적인데 지배주주에게 RSU를 주게 되면 여러 가지 부작용이 예상된다”고 말했다.