정부 '30년 해상풍력 14.3GW 보급 목표...'23년 기준 목표 1% 달성도 못해

국회서 해상풍력특별법 통과해도 기존 사업은 인허가 절차 어려움 그대로

기존 사업 최종 공유수면 허가 소요시간, 법정 기준보다 약 5배 길어

[ESG경제신문=김연지 기자] 해상풍력특별법이 지난 17일 국회 법안심사소위원회를 거친 가운데, 해상풍력특별법이 커버하지 않는 기존 사업들의 공유수면 점용·사용허가 문제를 해결해야 한다는 지적이 나왔다.

기후 싱크탱크 기후솔루션은 18일 보고서 ‘해상풍력 인허가 시리즈 I: 공유수면점사용허가의 문제점과 개선 방안’을 내고 이같이 말했다. 보고서는 현재 국내 해상풍력 보급이 부진한 주요 원인으로 비효율적인 인허가 절차, 특히 최종 인허가인 ‘공유수면 점용·사용허가’ 지연을 꼽았다.

정부는 2017년 ‘재생에너지 3020 이행계획’을 통해 2030년까지 해상풍력 14.3GW 보급을 목표로 삼았으나, 2023년 9월 기준 보급량은 129.5MW에 그치며 목표의 1%조차 달성하지 못했다.

보고서는 “국회에서 올해 ‘해상풍력특별법’ 통과가 유력하지만, 기존 해상풍력 사업의 문제는 해결되지 않는다는 점”을 지적하고 있다. 해상풍력특별법이 통과되면 신규 해상풍력 사업의 공유수면 점용·사용허가를 포함한 인허가 절차를 일괄 통합해 신속성을 확보할 수 있지만, 이미 추진 중인 기존 사업은 현재의 제도적 한계를 그대로 겪게 된다는 것이다.

보고서는 특별법의 통과가 신규 사업에 속도를 높일 수는 있어도, 2030년 해상풍력 목표 달성을 위해서는 기존 사업의 병목 해소가 반드시 병행되어야 한다고 강조했다.

기존 사업 공유수면 허가 소요기간 법정 기준보다 약 5배 길어

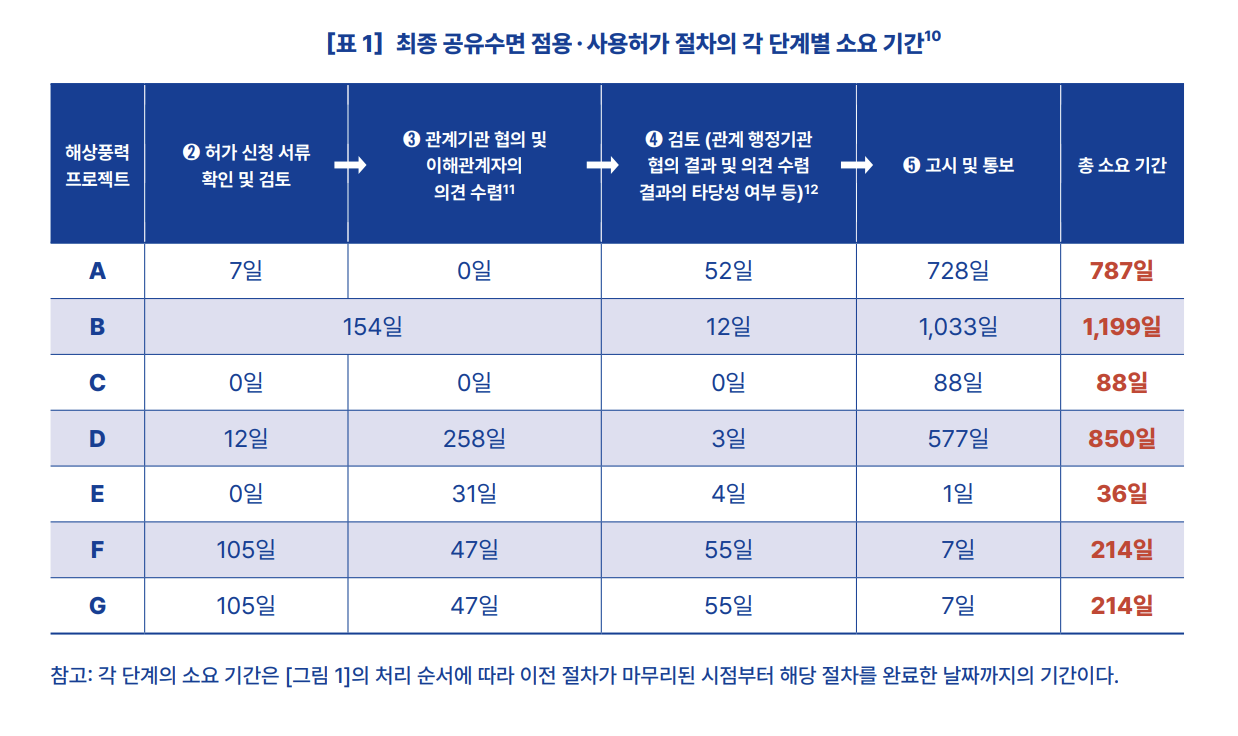

보고서에 따르면, 최종 공유수면 허가를 받은 해상풍력 사업 7건의 평균 소요기간은 법정 기준인 98일의 약 4.9배에 달하는 484일로 나타났다.

보고서는 이같은 공유수면 점용·사용허가 지연 원인으로 기초지방자치단체가 법령에 규정되지 않은 민원인들의 동의서까지 요구하는 관행을 꼽았다. 현행 ‘공유수면법’에 따르면 동의 대상은 배타적 수면 사용권을 가진 어업인 등으로 한정돼 있지만, 실제 사업자들은 인접 도서 주민 등 법적 권리자에 해당하지 않는 주체들의 동의서를 요구받고 있다.

이와 함께, ‘이해관계자 의견수렴’ 과정에서 어업 관련 기관·단체의 범위가 불명확해 절차가 지연되는 문제도 지적됐다. 현행 규정은 ‘공유수면관리청이 필요하다고 인정하는 어업 관련 기관·단체’를 의견수렴 대상에 포함하도록 하고 있지만, 그 범위가 모호해 절차가 자의적으로 운영되며 사업자와 관리청 모두 혼선을 겪고 있다.

이에 보고서는 “우선, 공유수면관리청의 재량권을 명확히 제한해 법적 권리자 외의 불필요한 동의서 요구나 자의적 판단을 차단해야 한다”면서 “관계 행정기관 협의와 이해관계자 의견수렴 단계에서 ‘타당성 여부’를 판단하는 구체적인 기준을 마련해, 절차의 일관성과 공정성을 확보할 필요가 있다”고 말했다.

더불어 의견수렴 과정에서 반복되는 혼선을 해소하기 위해 어업 관련 기관·단체의 범위를 구체적으로 규정해야 한다는 제언도 나왔다. 수산업협동조합, 어촌계 등 관련성이 있으며 허가 사업에 영향을 받는 단체로 의견수렴 대상자를 명확히 하고, 공유수면관리청이 의견수렴 절차를 사전에 명확히 고지하도록 해 사업자의 불확실성을 줄여야 한다는 것이다.

보고서 저자인 기후솔루션 재생에너지 인허가팀 김은지 연구원은 “2030년 해상풍력 목표 달성을 위해서는 신규 사업뿐 아니라 기존 사업의 인허가 절차를 명확하고 일관되게 개선하는 것이 반드시 필요하다”며, “공유수면 관리 제도의 명확성과 투명성을 높이면 국가 에너지 전환 목표 달성에 필수적인 해상풍력의 보급을 촉진할 수 있을 것”이라고 밝혔다.