통계청, 총인구 5,169만명…유소년 600만명대 첫 붕괴

내국인 인구 4,994만명, 4년 만에 다시 4,000만명대로

[ESG경제=김강국 기자] 저출산·초고령화 기조가 계속되면서 국내 총인구가 건국 이후 처음으로 2년 연속 줄었다.

15세 미만 유소년 인구는 처음으로 500만명 대를 기록했으며, 65세 이상 고령인구는 5%대 높은 증가세를 이어갔다.

통계청이 27일 2022년 11월 기준 총인구는 5,169만2,000명으로 전년(5,173만8,000명)보다 4만6,000명(0.1%)이 감소했다는 내용을 담은 '2022년 인구주택총조사 결과(등록센서스 방식)'를 발표했다.

국내 인구는 2021년 처음 감소로 돌아선 데 이어 2년 연속 줄어든 셈이다.

총인구 중 내국인은 전년보다 14만8,000명(0.3%) 줄어든 4,994만명을 기록하면서 2018년 이후 4년 만에 다시 4천만명대로 내려앉았다. 외국인 인구는 전년보다 10만2,000명(6.2%) 늘어난 175만2,000명이었다.

김서영 통계청 인구총조사 과장은 "코로나19 등으로 고령층 사망자가 늘고 출생률이 하락하면서 총인구가 줄어든 것으로 보인다"고 말했다.

‘저출산 후폭풍’에 0~14세 유소년 인수는 586만명으로 3.7% 급감

연령별로 보면 0∼14세 유소년 인구(586만명)는 전년보다 22.8만명(3.7%) 줄어들면서 1949년 센서스 집계 이래 처음으로 600만명대를 하회했다.

15∼64세 생산가능인구(3,668만명)도 전년보다 25.8만명(0.7%) 줄면서 감소세를 이어갔다. 65세 이상 고령인구(914만명)는 전년보다 44만명(5.1%) 늘면서 빠른 증가세를 유지했다.

초저출산·고령화 기조가 계속되면서 생산연령인구 100명당 부양해야 할 유소년 인구 부양비는 전년보다 0.5포인트 하락한 16.0을 기록했다. 반면에 노년 부양비는 24.9로 1.4포인트 상승했다.

총인구 중 남자는 2,583.5만명, 여자는 2,585.7만명으로 여자가 남자보다 2만2,000명 더 많았다. 여자 100명 당 남자 수를 뜻하는 성비는 99.9로 집계됐다.

수도권 인구는 2612만명으로 전체의 50.5%...총주택은 1915.6만호

권역별로는 수도권 인구가 2,612.4만명으로 전체의 50.5%를 차지했다. 수도권·중부권 인구는 전년 대비 각각 0.2%, 0.5% 늘어난 반면, 호남·영남권 인구는 각각 0.4%, 0.8% 감소했다.

시도별 인구는 경기가 1,371.8만명으로 가장 많았고 서울(941.7만명), 부산(329.6만명) 등이 뒤를 이었다.

국내 상주하는 외국인 중에서는 한국계 중국인이 52.7만명(30.1%)으로 가장 많았고 베트남(20.9만명·11.9%), 중국(20.4만명·11.7%), 태국(16.3만명·9.3%) 순이었다.

지난해 11월 1일 기준 총 주택은 1,915.6만호로 전년보다 34.4만호(1.8%) 증가했다. 공동주택이 가장 많은 1,508.3만호(78.7%)였으며, 단독주택은 386.1만호(20.2%), 비거주용 건물 내 주택은 21.1만호(1.1%)였다.

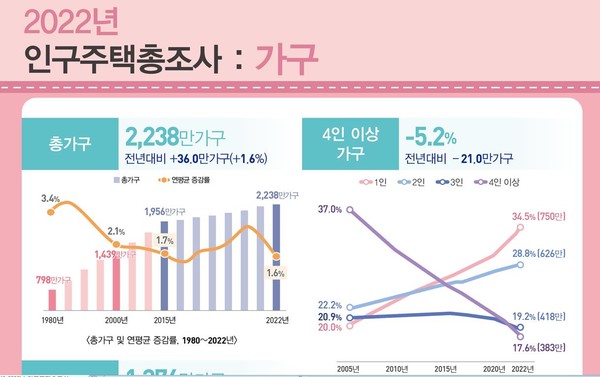

1인 가구 비중 34.5%으로 4인 가구의 2배…평균 가구원 수 2.25명까지 하락

혼자 사는 1인 가구 수가 4인 이상 가구의 2배 수준으로 늘어난 것으로 나타났다.

지난해 총가구는 2,238.3만가구로 전년보다 1.6% (36만가구) 증가했다.

가구원 수별로 보면 1인 가구가 750.2만 가구로 전년대비 33.7만가구 늘었는데, 1인 가구 수는 등록센서스 방식의 조사가 시작된 2015년 520.3만가구를 시작으로 매년 꾸준히 증가해왔다.

전체 가구에서 차지하는 비중도 2015년 27.2%에서 꾸준히 증가해 지난해 34.5%까지 치솟았다. 3집 중 1집이 1인 가구인 셈.

2인 가구는 626.1만 가구로 전체의 28.8%였고, 3인 가구는 418.5만 가구로 19.2%였다. 4인 이상 가구는 382.6만 가구로 1인 가구의 절반 수준이며, 전체에서 차지하는 비중도 17.6%로 가장 낮았다.

가구당 평균 가구원 수는 전년보다 0.04명 줄어든 2.25명. 5년 전과 비교하면 0.23명 줄었다.

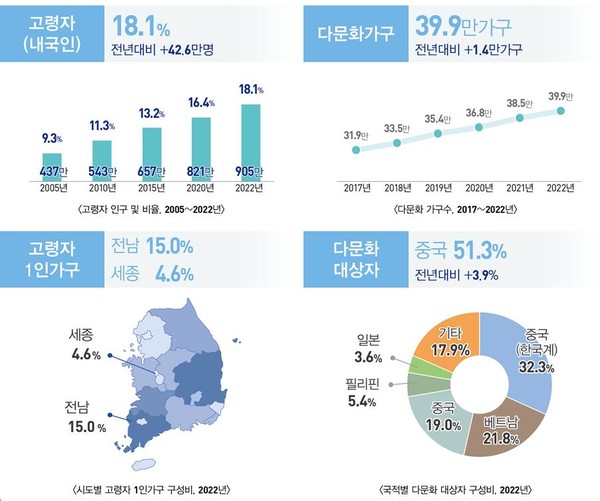

고령인구 904.6만명, 10집 중 1집은 독거노인…다문화는 39.9만 가구

65세 이상 고령인구는 904.6만명으로 전년보다 42.6만명(4.9%) 증가했다. 65∼74세가 전체 고령인구의 58.1%를 차지했고, 75∼84세는 31.7%, 85세 이상 초고령자의 비율은 10.2%였다.

고령자 1인 가구도 197.3만가구로 전년보다 8.2% 증가했다. 전체 일반 가구 중 고령자 1인 가구가 차지하는 비중은 9.1%로 10집 중 1집이 독거노인 가구라는 의미다.

고령자 1인 가구가 가장 많은 지역은 전남(15.0%)이었다. 특·광역시 중에서는 부산(11.1%)의 고령자 가구 비율이 가장 높았다.

지난해 다문화 가구는 39.9만 가구로, 전년 대비 3.7%(1.4만 가구) 증가했다. 귀화자 가구가 전체의 42.8%로 가장 비중이 높았고, 결혼이민자 가구(37.2%)와 다문화자녀 가구(11.1%)가 뒤를 이었다.

국적별로는 중국(한국계)이 12.8만명(32.3%)으로 가장 많았고, 베트남 8.7만명(21.8%), 중국 7.6만명(19.0%) 순이었다. 다문화 대상자는 경기(32.8%)도 가장 많이 살았다.

관련기사

- 현대차 노사, 저출산·육아지원 전담팀 공동 구성

- 지속가능한 학교를 만들려면?...‘SNS를 차단하라!’

- ‘코리아 지속가능성’에 먹구름?...국가경쟁력 갈수록 뒷걸음질

- [거버넌스의 이해] ⑦ 공동체의 지속가능성을 위한 ‘원칙과 규율’

- ‘떠나가요~부산항에’…부산 인구, 이번달 330만명 무너질듯

- 한은 “수도권 밀집이 저출산 원인”…인구 비중 OECD 1위

- 청년 인구, 간신히 1천만명…30년 뒤엔 절반인 500만명으로↓

- "초저출산이 경제 발목잡기 시작…위기 극복에 기업 역할 중요"

- 2024 저출생 컨퍼런스: 우리는 무엇을 알고, 무엇을 모르는가