기업이 희망한 가장 낮은 수준의 기준 내놔

ESG 정보공개 추진 의지 없다고 볼 수 밖에

정부와 기업이 주저하니 '국회' 역할에 기대

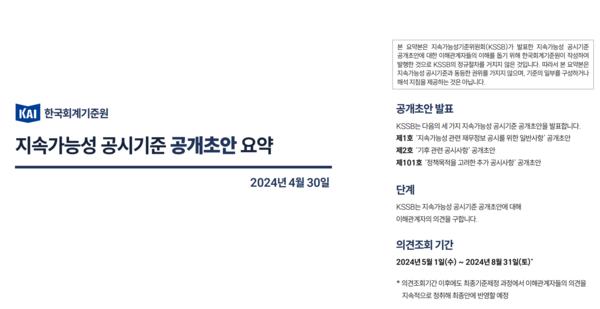

한국회계기준원의 KSSB(한국회계기준원 지속가능성기준위원회)가 4월 30일 『지속가능성 공시기준 공개 초안』을 드디어 발표했다.

거슬러 올라가면 2021년 1월 14일에 금융위원회, 금융감독원, 한국거래소가 함께 발표한 『기업공시제도 종합 개선방안』에 언급된 '자산 2조원 이상 상장기업은 2025년부터 지속가능보고서 공시를 의무화한다'는 내용이 만 3년 3개월이 지나서야 겨우 가시화된 것이다.

업계와 시장 관계자들이 모두 예상했듯 이번 발표 내용은 가장 낮은 수준의 기준을 제시하고 있다. 담고 있는 내용을 한 마디로 요약하면 2017년 6월에 발표된 TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosure) 프레임을 적용하겠다는 것이다. 이미 글로벌하게 상식화된 (번역 수준의) 내용을 발표하기 위해 3년 3개월이란 긴 시간 동안 그 많은 사람들이 모여 그 많은 시간과 돈을 썼다는 것이 이해되지 않는다.

가장 큰 문제는 이 기준을 언제부터 적용할 것인지에 대한 논의가 제대로 이루어지지 않았다는 점이다. 정부는 2026년 이후라는 애매한 말만 반복하고 있다. 결국 2028년에나 가능하지 않겠느냐는 관측까지 나온다. 핸들을 잡고 있는 한국회계기준원은 기업들의 반발과 부담이 크기 때문에 일방적으로 일정을 제시하기 어렵다고 핑계를 대고 있다.

결국, 한국회계기준원을 움직이는 금융위원회(한국회계기준원은 금융위원회 산하 사단법인이다)가 지속가능성 공시에 대한 추진 의지가 없다는 얘기고, 이는 현 정부가 이 문제를 적극적으로 해결할 생각이 없다는 뜻이기도 하다.

방향 표시 없는 엉터리 지도

이번 발표는 여러가지로 아쉽다. 스코프3 공개가 빠진 점도 그렇지만, 가장 큰 유감은 공시기준 초안의 기반이 되는 TCFD의 기본 목적과 취지를 제대로 살리지 못한 점이다. 2015년 체결된 파리기후협약을 제대로 실행하기 위해 G20 재무장관 및 중앙은행총재회의에서 만들어진 TCFD의 기본 목적과 취지는 크게 세 가지다.

첫째, 기후위기 대응을 위한 국가 차원의 재정 및 금융정책 수립과 실행에 필요한 데이터를 수집하기 위해서다. 즉, 온실가스 배출 증가로 인한 기후변화가 각 국가에게 어떠한 재무적 위기와 기회가 될 것인가를 파악하기 위해 온실가스를 많이 배출하는 주체(주로 기업)들에게 관련 정보를 파악하여 공개하라는 요구인 것이다.

각 국가의 재무부와 중앙은행은 이렇게 수집된 정보를 바탕으로 온실가스 감축과 기후위기로 인한 자연재해 문제 등을 해결하기 위한 재무와 금융정책을 수립하고 실행하겠다는 것이다.

둘째, 온실가스 감축과 기후위기 대응을 위한 정부 지출과 민간 투자를 촉진하기 위해서다. 온실가스 감축과 기후위기 대응에 있어 정부 지출과 투자는 매우 중요한 역할을 한다. 규모가 큰 정부 지출과 연기금 투자가 온실가스를 감축하고 기후위기 대응과 관련된 산업과 기업에 지출과 투자를 적극적으로 한다면 산업전반이 자연스럽게 그쪽 방향으로 갈 수 밖에 없다.

TCFD는 정부 지출과 연기금의 투자가 온실가스 감축과 기후위기 대응 쪽으로 많이 흘러갈 수 있도록 기업들이 능동적이고 적극적으로 온실가스 감축 목표를 세우고 기후위기 대응 전략을 세우기를 바라는 방향성를 갖고 만들어진 것이다.

셋째, 기업들이 탈탄소 비즈니스 모델로 빠르게 전환하는 것을 촉진하기 위해서다. 파리기후협약의 목표인 2050년까지 온실가스 넷제로를 달성하고 이를 통해 지구 온도 상승을 산업화 이전대비 1.5℃ 상승선에서 멈추게 하려면 (안타깝게도 이미 1.5 ℃ 한계선을 넘어버렸지만) 온실가스를 가장 많이 배출하는 산업과 기업의 비즈니스 모델을 빠르게 탈탄소화해야 한다.

그것을 위해서 가장 시급하게 해야 할 일은 에너지 생산을 위한 화석연료의 사용 중단이다. TCFD는 기업들이 탈탄소비즈니스 모델로의 전환을 위해 얼마나 투자가 필요하고 그로인해 겪을 비용 부담을 얼마인지 공개하라고 요구한다. 왜냐 하면 그 부담 비용을 가급적 정확히 알아야 정부와 중앙은행이 기업들에게 제도적, 금융적 지원을 할 수 있기 때문이다.

이런 배경을 이해하면 이번 KSSB 발표는 엉뚱한 방향을 가르키고 있다. KSSB의 발표 초안의 목적을 보면 "투자 의사결정에 유용한 정보 제공 - 국내외 자본시장의 투자자들은 기업 전망에 영향을 미치는 지속가능성 관련 위험 및 기회를 고려하여 투자 의사결정을 내리고자 한다. KSSB는 투자자에게 유용한 지속가능성 관련 정보가 제공될 수 있도록 공시기준을 제정하는 것을 목표로 한다"고 나와 있다.

TCFD의 기본 목적 중에 두번째 목적과 유사해 보이지만 가장 중요한 온실가스 감축과 기후위기 대응이라는 핵심 목적은 빠져있다. 한 걸음 더 나가면 이렇게 공개된 정보를 국가의 온실가스 감축과 기후위기 대응전략에 어떻게 연계시킬 것이며 정부지출과 연기금 투자에 어떻게 반영할 것이라는 계획도 보이질 않는다.

이 정도면 앙꼬없는 찐빵 정도가 아니라, 내용물 없는 빈 껍데기이고, 어디가 북쪽이고 남쪽인지 방향이 제시되지 않은 엉터리 지도인 셈이다.

이런 방향없는 지도를 내놓은 가장 큰 이유는 두 말할 것 없이 이번 정부가 기후위기 대응에 관한 제대로된 방향성과 정책 의지를 가지고 있지 못해서다. 현 정부는 미국 트럼프 정부 시절과 같이 기후 위기에 대한 심각성을 전혀 느끼지 못하고 있을 뿐만 아니라 글로벌하게 이 문제가 얼마나 긴급하고 심각하게 다루어지고 있는지 제대로 파악조차 못하고 있는 것이다.

대기업은 충분히 부담질 수 있겠지만

"KSSB는 지속가능성공시기준 공개초안을 개발할 때 기업에게 과도한 부담을 주지 않도록 여러 완화 방안을 고려하였습니다." 초안 발표 내용 중 이 부분을 보면 헛웃음을 피할 수 없다.

TCFD 기후정보공시는 "원래" 기업에게 기후위기에 대한 책임과 해결, 대응에 대한 "부담"을 주기 위해 만든 것이다. 책임과 부담을 제대로 느껴야 온실가스배출을 줄이고 기후위기 재난에 대한 대응을 제대로 할 것이 아닌가? 책임과 부담을 주지 않으면서 어떻게 이 문제를 해결하겠다는 말인가?

기업의 부담이라는 것도 온실가스 배출에 관한 정보 수집 및 관리 비용, 신재생에너지 사용확대 비용, 기후 재난에 대한 대응 비용 등이다. 이는 앞으로 기후재난 시대에 기업이 생존하기 위해 반드시 지출해야할 비용이다.

쓰지 않아도 될 비용을 정부가 강제로 부담시킨다면 부담의 문제가 발생하겠지만 어차피 써야할 비용인데 무슨 부담이 된다는 말인지 이해가 되지 않는다. 이미 지금도 EU와 거래하는 기업은 이 비용을 쓰지 않으면 거래 자체가 불가능하다.

자산 2조원이 넘는 국내 대기업들이 이 정도 비용 감수가 부담이 된다면 오히려 그 기업 재무상태가 불안정한 것이라고 봐야 한다. 국세청자료를 보면 2023년 국내기업들이 쓴 업무추진비(예전에는 접대비)가 11조원이 넘는다. 이 비용 정도를 신재생에너지 전환이나 온실가스 정보체계 구축 및 관리에 사용한다면 많은 문제가 해결 될 것이다.

국내 어떤 대기업의 ESG 광고와 캠페인 예산이 올해에만 10억원이라는 애기를 들었다. TV를 틀면 그 광고가 나온다. 라디오에서도 나온다. 그 회사 임직원들이 해변에 가서 플라스틱 쓰레기를 주었다며 '착한 기업' 제목을 단 보도자료와 유튜브 영상도 인터넷에 넘쳐난다.

그런데, 그 기업의 지속가능경영보고서를 보면 지난 3년간 신재생에너지 확보를 위해 사용한 비용은 총 3억원이 되지 않는다.

우리나라 대기업은 기후정보공시 정도의 부담은 충분히 질 수 있다. 대기업 회장님 전용기 운영비만 줄여도, 임원들 해외 출장비와 전용차 운영비만 줄여도, 접대성 골프만 줄여도, 의전비용과 행사비용만 줄여도, ESG 광고와 캠페인 비용만 줄여도 충분히 가능하다. KSSB가 알아서 걱정해 줄 문제가 전혀 아니다.

5월 30일...여의도에 기대를 걸어본다

국회사무처는 지난 4월22일 국회에 기후위기 시계를 설치했다. 산업화대비 1.5℃ 상승까지 5년 3개월이 남았다고 시계는 표시하고 있다. 하지만 여러 조사에 따르면 이미 1.5℃ 상승선은 넘어섰다.

그나마 기대할 수 있는 것은 이 기후위기 시계를 보고 출근할 국회의원들이 기후공시법을 만들어 빠르게 강화시켜 주는 것이다. 이번 총선에서 신재생에너지 발전확대, 기후위기 대응 강화 등을 공약한 국회의원 당선자가 많으니 그 공약이 제대로 지켜지기를 기대해 본다.

안타깝게도 기업은 스스로 책임을 지거나 부담을 가지려고 하지 않는다. 어떻게든 책임과 부담을 남에게 미루려고 한다. 그렇게 되지 않으려면 법과 제도가 강하게 나가는 수 밖에 없다. 지난 2년 동안 기업의 안전관리체계가 매우 빠른 속도로 개선되고 있다. 그 주된 이유는 "중대재해처벌법" 시행 덕분이다.

기후위기 대응이 중대재해처벌법 정도만 되었으면 좋겠다. 22대 국회가 개원되는 5월30일을 기대해 보겠다. 국회가 금융위원회와 KSSB를 정신차리게 해 주었으면 좋겠다.

온실가스 감축과 기후위기에 제대로 대응하지 않았을 때 가장 큰 위험을 겪을 곳은 다름아닌 '기업'이라는 사실을 직시해야 한다.

[유승권 이노소셜랩 ESG센터장]

관련기사

- “이대로 가면 새만금 잼버리처럼 망할 수도”...ESG공시 정책에 쏟아진 비판과 우려

- ISSB, ESG 정보 택소노미 발간

- 금융위, 기후TF 1차 회의 개최... 금융업권 기후위기 대응 지원

- 스코프3 배출량 측정 데이터 플랫폼 속속 출시

- 지속가능성 공시기준 공개초안: 회계기준원 포럼

- ESG공시 "법정 공시로 도입해야"...거래소 공시는 부실공시 면책에 한계

- KSSB ESG 공시기준, 시나리오 분석 매년 요구 안 해

- 국내 ESG공시 기준안, ISSB 기준과의 차이점은?

- ISSB ESG 공시기준 채택한 나라 전 세계 GDP 55% 차지

- 위기 의식 없는 ESG는 돈벌이 수단일 뿐

- ESG 공시, “추정치에 대한 우려 지나쳐...추정 근거 명확히 밝히면 된다”

- 기업이 ESG를 잘하기 위해 버려야 할 5가지

- 2025년 ESG경영 계획 수립에 꼭 챙겨야 할 5가지

- 지속가능성기준위원회 비상임위원에 한영아 포스코 상무 선임