미 환경보호청, 차량 온실가스·오염물질 관련 규제 대폭 강화

전기차 배터리 최소성능 기준 도입·8년/8만마일 품질보증도

현대차 등 완성차 업계 "힘겹지만 기회로", 배터리업계 "대박 예감"

[ESG경제=홍수인 기자] 기업 경영을 둘러싼 외부 환경 변화와 정부 및 정치권의 정책ㆍ규제의 변화는 기업들에게 엄청난 기회와 위험을 동시에 던진다. 내부 혁신 역량을 강화하며 슬기롭게 대처하는 기업은 퀌텀 점프하는 반면 한순간 사업 기반을 잃어버리는 기업도 나올 수 있다.

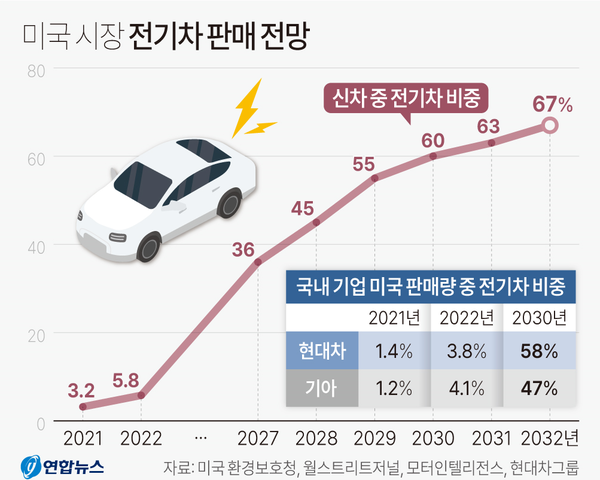

기후변화에 따른 환경 관련 규제가 세계의 산업지형을 급속히 바꾸고 있다. 유럽연합(EU)이 2035년부터 새로 팔리는 승용차는 전량 화석연료를 쓰지않는 전기차로 대체하기로 한 가운데 이번에는 미국이 2032년까지, 즉 10년 안에 신차 판매량의 67%를 전기차로 규제하겠다는 획기적인 정책을 내놓았다.

전기차 보급을 강제하기 위한 수단으로 차량이 배출할 수 있는 온실가스와 오염물질 기준을 대폭 강화하기로 한 것이다. 또 전기차의 핵심인 배터리 성능의 70% 이상을 차량 운행 8년 뒤에도 유지하도록 하는 등 배터리 최소성능 기준을 도입했다. 이는 미국에서 판매하는 모든 차량에 적용되며 한국 자동차와 배터리 업계에 새로운 기회이자 도전이 될 전망이다.

미국 환경보호청(EPA)은 12일(현지시간) 이같은 내용의 차량 배출 기준 강화안을 공개하고 60일 의견 수렴을 거쳐 확정한다고 밝혔다. 새 규제안은 2027년식부터 2032년식 차량에 적용되며 6년간 단계적으로 차량의 이산화탄소(CO₂), 비메탄계 유기가스(NMOG)와 질소산화물(NOx), 미세먼지 등의 배출 허용량을 줄여가는 게 골자다.

예를 들어 2032년식 승용차의 이산화탄소 배출 허용량을 1마일당 82g으로 설정해 2026년식 대비 56% 줄이도록 했다.

자동차 업계 입장에서는 강화된 기준을 맞추려면 내연기관차의 기술 개선으로는 한계가 있어 배출량이 적은 전기차 판매 비중을 대폭 늘릴 수밖에 없다. EPA는 새 기준이 도입되면 전기차가 2032년식 승용차의 67%를 차지할 것으로 전망했다.

지난해 미국 신차 판매 중 전기차는 5.8% 불과

작년에 미국에서 판매된 새 승용차의 5.8%만 전기차였다는 점을 고려하면 야심찬 목표라는 평가가 나온다. 10년 만에 5.8%를 67%로 높이는 게 과연 가능한 것이냐는 회의론도 벌써부터 나온다.

그러나 어느 나라나 환경 관련 규제는 한번 시행에 들어가면 후퇴하는 게 사실상 불가능한 상황. 2015년 국제 사회가 약속한 '파리기후협약'의 정신이 이를 더욱 단단하게 만들었다.

EPA는 새 기준을 맞추려면 차 한 대당 비용이 약 1200달러(2023년식 기준) 증가할 것으로 예상되지만, 연료비 절감 등 전체 경제적 편익이 비용을 능가할 것으로 분석했다. EPA는 "제안된 규정은 기술적으로 가능하며 제조사들이 규정을 준수하는 데 발생하는 비용은 합리적인 수준일 것"이라고 밝혔다.

EPA는 전기차 배터리의 내구성 및 품질보증 기준도 새로 제시했다. 전기차의 친환경성은 배터리의 성능이 차량 수명 동안 유지돼야 담보할 수 있다는 논리에서다.

EPA는 차량 운행 5년 또는 주행거리 6만2000마일 동안 원래 배터리 성능의 80%를, 8년/10만마일 동안 70%를 유지하도록 하는 최소성능기준을 제시했다. 제조사는 차량에 배터리 상태를 확인할 수 있는 모니터를 설치해야 한다. 또 배터리와 관련 전동장치(electric powertrain)의 품질을 8년/8만마일 동안 보증하도록 했다.

美 정부 방침에 국내 車-배터리업계 반응 엇갈려

현대자동차와 기아의 작년 미국 내 전기차 판매 비중이 3.9%였다. 2030년까지 현대차는 이를 58%, 기아는 47%로 높인다는 목표이지만 새 기준을 맞추려면 한층 더 바빠지게 됐다. 판매 비중을 10~20%p 높여야할 상황이다.

장기적으로는 전기차 공장 증설 등으로 전동화 전환을 지속 추진하지만, 내연기관차에 대한 시장 수요가 여전히 존재하는 상황리라 당장 생산·판매 믹스에서 내연기관 모델을 급격히 줄이기도 쉽지 않다.

다만 업계에서는 전기차 판매 증가와 함께 내연기관과 전기차의 혼종인 하이브리드 수요도 계속 늘어나는 추세 등을 고려하면 강화된 기준에 대응하기가 불가능하지는 않다는 전망도 나온다.

업계의 한 관계자는 "미국 내 전기차 판매전략 목표 달성 난도가 다소 높아진 것은 사실이고 글로벌 자동차업계가 공통으로 부담을 느낄 것"이라며 "어떤 차가 얼마나 팔릴지에 따라 계산이 달라지는 등 업체들의 셈법이 복잡해질 것으로 보인다"고 말했다.

현대차와 기아 등 국내 자동차 기업은 오너 경영에 따른 빠른 의사결정과 과감한 투자를 단행하고 있고, 최근 미국 시장에서 기대 이상의 성과를 보이고 있어 어느 해외 경쟁업체들보다 변화된 상황에 잘 적응할 것이란 전망이 우세하다.

한국 이차전지 업계 시장 기대 더욱 커져

미국 인플레이션 감축법(IRA) 시행과 맞물려 미국 현지 공장 건설에 속도를 내는 국내 배터리 업계는 시장 확대 측면에서 이번 규제안을 매우 긍정적으로 보고 있다. 전기차 판매가 늘면 그만큼 배터리 수요가 증가하고 공장 가동률도 높아질 수 있기 때문이다.

LG에너지솔루션와 SK온 등 관련 업계 관계자들은 "높은 수준의 목표치에 따른 단기 대응 이슈는 있을 수 있으나, 중장기적으로는 결국 전기차 시장이 확대되는 것이어서 전기차에 투입될 배터리를 생산하는 업체 입장에서는 긍정적인 상황 변화"라고 말한다.

아울러 "미국 현지에 투자하거나 북미를 중심으로 공급망을 재편하는 등 선제적으로 대응하는 배터리 업체를 중심으로 유리한 상황이 될 것 같다"고 진단한다.

미국 정부가 IRA를 통해 전기차 보조금과 친환경 에너지 지원을 강화한 데다 전기차 보급 확대에도 더욱 힘을 실으면서 배터리 업계에는 청신호가 켜졌다고 볼 수 있다.