주식 수익률 6.2%로 채권·부동산보다 높아

시장 위험에 대처하려면 ‘자산배분’이 대안

노후자금을 어떻게 만드느냐도 은퇴설계의 중요한 고려 사항이다. 돈을 굴릴 대상은 많다. 은행예금에서 주식·채권·펀드 같은 금융자산, 부동산ㆍ금ㆍ원자재에 이르기까지 무궁무진하다. 노후자금은 까먹어서는 안 되는 돈이다. 그렇다고 원금 사수만 고집하다간 노후 곳간이 일찍 바닥을 드러낼 수 있다.

주식이나 펀드 같은 투자자산에 돈을 넣자니 시장의 불안한 움직임이 마음에 걸리고 은행예금이나 채권 위주로 운용하자니 낮은 수익률을 감수해야 하는 게 노후준비의 딜레마다. 특히 투자자산을 운용하다가 시장 하락이 퇴직 시기와 맞물리면 상당한 재정적 어려움을 각오해야 한다. 원금이 깨져 노후생활비 조달에 문제가 생길 수 있다.

은퇴 초기 자산수익률, 삶의 질 좌우

돈을 모으고 투자하는 현역 시절엔 손실이 나도 회복할 여유가 주어지지만 소득흐름이 줄어드는 노후엔 그럴 여유가 없다. 투자에서 50% 손실이 났다면 50%가 아니라 100% 상승해야 원금을 회복할 수 있다. 그런 만큼 한번 깨진 원금을 되찾는 데엔 시간적·경제적 노력이 많이 든다.

생활비도 근근이 버는 상황에서 투자 손실을 만회하고 수익을 낸다는 것은 불가능에 가깝다. 게다가 노후 생활 초기의 자산 상태가 죽을 때까지 삶의 질을 좌우한다는 점도 염두에 두어야 한다. 그 시기에 인출이 많고 자산 수익률이 저조하면 자산의 고갈 시점이 앞당겨져 노후의 상당 기간을 가난하게 살아야 한다. 노후자금을 조성하고 사용하는 것은 일반 자금 운용과 다른 접근이 필요하다는 이야기다.

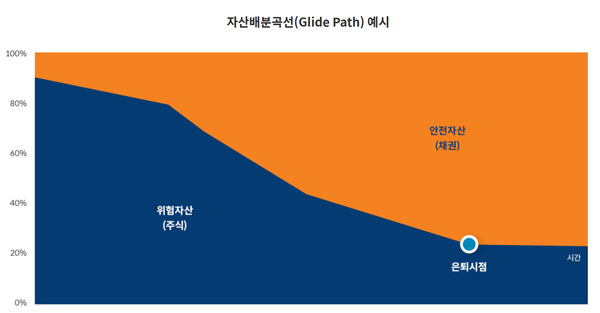

이와 관련해 대안으로 제시되는 것이 ‘자산배분’이다. 한 곳에 몰빵하지 않고 가진 돈을 쪼개 여러 자산에 투자하는 기법이다. 자산배분 이론은 1980년대 중반에 등장한 이후 여러 시행착오를 겪으며 진화해 왔다. 초기엔 시장 상황에 따라 자산배분 비율을 조절하는 방식이 주류였지만, 최근엔 고객의 개별적 투자성향에 따른 맞춤형이 핵심 기법으로 자리잡고 있다.

주식은 기대수익률 가장 높지만 변동성이 문제

투자자산은 크게 주식, 채권, 부동산 세 가지로 나눌 수 있다. 각각 수익률을 따져보자. 10년 만기 국고채 금리가 3.65%이니 이 채권의 수익률은 연 3.65%다. 부동산은 연간 월세 수입을 시세로 나눈 임대수익률로 평가한다. 대표적인 수익형 부동산인 오피스텔의 전국 평균 임대수익률은 5%다. 부동산이 채권보다는 수익률에서 한수 위인 것은 분명하다.

주식의 수익률은 주가수익비율(PER)로 환산할 수 있는데, 채권이나 부동산에 비해 다소 복잡하다. PER는 주당순이익을 주가로 나눈 것이다. 15일 현재 국내 증시의 PER는 16이다. 증권시장 상장기업들의 주당 수익 창출력이 1인 데 비해 주식은 이의 16배 값에 거래되고 있다는 뜻이다.

결국 국내 증시 투자자는 16을 투자해 1년에 1의 이익을 얻는다는 이야기다. 수익률로 환산하면 6.2% 정도 된다. 그러니까 PER의 역수가 주식투자수익률이라고 말할 수 있다. 최근 수년간 경기불황으로 기업들의 이익이 줄었는데도 수익률이 이 정도이니 앞으로 경기가 회복되면 주식의 투자수익률도 상승할 가능성이 크다. 자산운용의 포트폴리오에 주식을 반드시 포함시켜야 하는 이유다.

그런데 주식은 변동성이란 치명적 약점이 있다. 변동성을 이기려면 안정성을 보강해야 한다. 구체적으로 말하면 자산을 이것저것 섞어 ‘하이브리드’를 만드는 것이다. 하이브리드란 특정 목적을 달성하기 위해 두 가지 이상의 기능이나 요소를 결합한 것이다. 서로 다른 요소의 장점을 선택해 합친 것이니 성능이나 경제성이 뛰어나다.

100년간 주식·채권 동시하락 단 4차례

시장 위험에 대처하기 위한 자산의 하이브리드는 주식과 채권, 부동산 등을 적당한 비율로 섞는 것이다. 이 중 주식과 채권은 자산배분에서 가장 많이 활용되는 ‘찰떡 조합’이다.

한화증권이 주식 6, 채권 4 비율의 자산배분이 과거 100년 동안 올린 연도별 성과를 분석한 결과 주식과 채권이 동시에 하락한 해는 4회에 그친 것으로 나타났다. 자산배분이 주식이나 채권 하나 만으로 운용하는 경우보다 원금손실 확률이 그만큼 작다는 의미다. 올해 기대수익률도 지난해보다 3%포인트 상승할 것으로 전망됐다.

주식은 '두 얼굴'을 가진 투자상품이다. 변동성과 수익성이 춤을 춘다. 주식의 변동성만 보는 투자자는 채권에 머물러 있고, 주식의 수익성만 보는 투자자는 대박의 헛된 꿈을 꾼다.

자산배분은 이런 양극단 사이에서 현실적이고 합리적인 중도의 길을 제시한다. 게다가 장기투자를 통한 복리의 힘까지 빌리면 실질적으로 자산가치를 증대시킨다. 은퇴설계는 안정성도 중요하지만 어느 정도 수익성이 뒷받침되어야 지속가능성이 생긴다.

[서명수 ESG경제 칼럼니스트]