코엑스에 조용히 문을 연 '파타고니아 퀄러티 랩'

고령화-인구감소 시대에 지속가능경영 길 보여

서울 삼성동 코엑스에 『파타고니아 퀄러티 랩』이 지난 11월29일 블랙프라이데이에 조용히 문을 열었다. 퀄러티 랩의 커뮤니티 공간 벽면에는 오랜된 파타고니아 자켓이 걸려있고 이런 문구가 새겨져 있다.

"Quality is an environmental issue. 파타고니아가 말하는 최고 품질은 기능적 우수함은 물론, 환경적 고려가 필수적으로 전제되어야 합니다. 이를 위해 19개 기준이 담긴 엄격한 체크리스트를 마련해 운영하고 있습니다."

2011년 11월25일 파타고니아는 뉴욕타임즈에 "Don't Buy This Jacket"이라는 광고를 냈다. 파타고니아를 잘 모르는 사람들은 이 광고를 '역발상 광고' 라며 브랜드 인지도와 평판을 높이기 위한 기막힌 마케팅 전략이 들어있다고 해석하지만, 파타고니아가 이 광고를 냈던 실제 이유는 과소비에 경종을 울리기 위한 것이었다.

이 광고 아랫 단을 보면 "REDUCE, REPAIR, REUSE, RECYCLE, REIMAGINE을 실천하자"는 캠페인 문구를 볼 수 있다. 제품 가격이 싸다고 무조건 사제끼는 것이 아니라 '꼭 필요한 물건인지 다시 생각해서 구매하라'는 깊은 뜻이 담겨있다. 그리고 가능하면 새로 사지 말고 고쳐 입고, 바꿔 입으라고 충고한다.

의류산업, 폐기물 배출 2위 산업 오명

'파타고니아 퀄러티 랩'의 4분의 1 정도를 차지하는 공간에는 수선실이 마련되어 있다. 삼성동 코엑스에 비싼 임대료를 내고 판매가 아닌 수선 공간을 이렇게 크게 만든 것을 보면 파타고니아가 판매에 목숨을 건 회사가 아니라는 것을 단적으로 말해준다.

이렇게 파타고니아 매장에 수선 공간을 별도로 둔 것은 오래전부터 있었던 일이다. 파타고니아만 그랬던 것은 아니다. 미국과 유럽 의류 산업의 역사를 살펴보면 1980년대까지 수선실을 따로 마련한 의류 매장들이 꽤 있었다. 많은 고객들이 옷이 망가지면 고쳐입는 것을 당연하게 생각했기 때문이다.

그런데, 1990년대 이후 패스트패션산업이 굉장히 빠른 속도로 성장하면서 옷이 망가지면 고쳐입지 않고 버리고 새 옷을 사입는 문화가 확산되었다. 그 이후 의류산업은 모든 산업 중에 두 번째로 폐기물을 많이 배출하는 산업으로 확고히 자리 잡았다. 이후 수선실을 갖춘 의류매장은 빠른 속도로 사라졌다.

'파타고니아 퀄러티 랩'은 또한 자사의 의류 뿐만 아니라 다른 브랜드의 의류도 고쳐준다. 현장에서 간단히 고칠 수 있는 부분은 무료로 고쳐주고, 수선을 위한 별도의 재료나 공정이 필요한 경우에는 실비를 받고 수리해준다.

지속가능한 소비를 해야만 하는 시대

스웨덴 룬드 대학 국제경영대학원 교수인 옥사나 몬트(Oksana Mont)가 쓴 『지속가능한 소비 거버넌스』에는 이런 내용이 나온다.

“환경오염을 고려해서 새 물건을 사지 않는 것이 아니라 경제적 어려움 때문에 새 물건을 사지 못하는 세대와 계층이 전세계적으로 빠르게 증가하고 있다. (...) 특히, 북유럽, 일본, 한국, 중국, 대만 등과 같이 평균 수명이 매우 길어지는 나라의 경우 소비 여력이 매우 낮은 노인 계층이 인구의 대부분을 차지하는 시대가 눈 앞에 와있다. 지역적으로는 이미 그런 지역이 빠르게 증가하고 있다. (...) 새로운 물건을 구매하기 어려운 사람들이 물건을 고쳐쓰지 못하는 일이 발생하면 이들의 삶의 수준은 매우 낮아질 것이며 예상치 못한 위험한 상황이 발생할 수 있다. '지속가능한 소비'는 단지 의지로 선택하는 옳은 행동의 범위를 넘어서 많은 사람들에게 가장 기본적인 생활과 생존을 유지하는 방법이라는 점을 강조하고 싶다.”

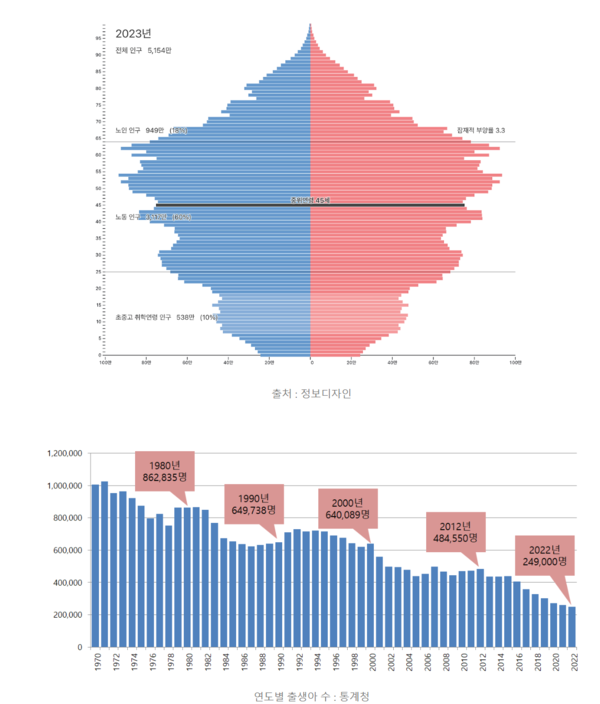

옥사나 몬트 교수의 지적이 아니더라도 지금 대한민국의 상황을 보면 소비가 늘어날 것을 기대하기 어렵다. 대한민국의 빠른 경제성장에 바탕이 되었던 것은 1960년대와 70년대 초반에 태어난 베이비붐 시대의 사람들이다. 이 시기에 태어난 많은 인구가 생산과 소비의 중심 계층을 차지하면서 지금의 경제 선진국을 만들어 냈다.

대한민국 인구구조

그런데, 바로 이 계층이 은퇴를 시작하는 시점이 되었다. 2024년 말 현재 대기업에서 진행되고 있는 명퇴의 타겟은 1960년대에 태어난 사람들이다. 앞으로 10년 동안 1970년대에 태어난 사람들도 고소득 직업과 직장을 잃게 될 것이다. 통계청 자료에 따르면 2023년 기준 우리나라 인구중에 1960년~70년대에 태어난 사람의 비율은 30%를 넘는다.

이런 문제 상황을 제시하면 '그래서 애를 많이 낳아 인구를 회복해야 한다'고 주장하는 사람이 많다. 하지, 유럽과 일본의 선례를 살펴봐도 그렇게 단순하게 말할 수 있는 문제가 아니다.

옥사나 몬트 교수는 기업의 지속가능경영에 대해서도 이렇게 예상했다.

“기업은 소비계층이 줄어드는 시대를 대비해야만 한다. 20세기와 같이 인구가 성장하는 신흥시장에 진출하는 것을 대안 전략으로 삼는 것에는 많은 위험이 있다. 21세기에 신흥시장에는 이미 똑똑한 현지 기업들이 자리를 잡고 빠른 속도로 성장하고 있기 때문이다. (...) 많이 팔지 않아도 기업을 유지할 수 있는 전략을 가진 기업이 살아남는 시대가 된 것이다. 기업 또한 소비자와 같이 지속가능경영을 옳은 행동으로써의 선택이 아니라 생존 전략으로 삼을 수 밖에 없는 시대가 되었다.”

'무조건적인 성장'이 지속가능경영의 정답은 아냐

그동안 우리 기업들은 '무조건적인 성장'을 기업의 목적과 목표와 삼아왔다. 심지어 어떤 기업은 '성장하지 못하면 죽는다' 라는 모토를 가지고 있었다. 성장을 생존의 필수 전제로 가지면 그렇게 될 것이다. 하지만 성장이 불가능한 시장안에 존재하는 기업은 어떻게 할 것인가?

상식적인 얘기지만, 시장과 사회의 지속가능성이 전제되지 않는다면 기업의 지속가능성도 불가능하다. ESG가 애써 외면하고 있는 지속가능경영의 초점은 바로 여기에 있다. 기업이 탑승하고 있는 시장과 사회라는 배의 항해를 지속가능하게 만들어야 기업도 지속가능하다는 것을 결코 잊어서는 안된다.

지금 우리의 ESG는 무엇을 향하고 있는지 곰곰히 생각해보자. 물건을 팔아제끼기 위해 블랙프라이데이 세일에 ESG 이름을 붙인 상품 광고를 SNS에서 목격했다. 기업은 매출을 올릴 수 있으나 그로 인해 발생하는 환경적 문제는 전혀 생각하지 않은 발상이다.

블랙프라이데이에 대한민국에서 가장 큰 쇼핑 센터 한 가운데에 조용히 문을 연 '파타고니아 퀄러티 랩'의 의미를 곰곰히 잘 생각해봤으면 좋겠다. 참고로 파타고니아는 지속가능성, ESG, 지속가능경영전략이라는 용어를 쓰지 않는다. 대신 '책임경영'이라는 말을 사용한다. 이 단어들이 가진 진정한 의미와 한계를 잘 알고 있기 때문이다.

[유승권 이노소셜랩 ESG센터장]

관련기사

- ESG, 지속가능경영보고서 싸게 만드는 방법 5가지

- ESG 평가 등급 올리는 방법 어렵지 않다

- 2025년 ESG경영 계획 수립에 꼭 챙겨야 할 5가지

- 대한민국에서 ESG 지속가능경영이 잘 되지 않는 이유

- 기업이 ESG를 잘하기 위해 버려야 할 5가지

- 기업이 지속가능경영보고서를 직접 써야 하는 이유 3가지

- EU, '30년 포장재 100% 재활용 소재로...'포장·포장폐기물 규정' 승인

- ESG를 위해 대한민국 정부가 해야 할 일

- 지속가능성보고서 중대성 주제 선정 타임라인을 바꾸자

- 파타고니아의 자부심은 어디서 나오나...제나 존슨 대표에게 듣는다

- 파타고니아, "트럼프 정책에도 우리의 가치와 사명 굳게 지킬 것"

- 파타고니아가 말하는 '진정한' 균형...성장과 환경간에는 '불가능'