GIST 연구팀, 차세대 유기태양전지 모듈 개발...국제학술지 공개

대면적-장기 안정성 구현...도심 친환경 에너지 인프라 확충에 기여

리셀, 건물 일체형 반투명 유기태양전지 대량생산체계 구축 추진

·[ESG경제신문=김대우 기자] 앞으로 차량용 유리나 건축용 유리, 디스플레이 등 일상속 다양한 영역에 반투명 유기태양전지가 적용돼 거기서 바로 전력을 생산하는 시대가 열릴 것으로 보인다.

도심 건축물과 조화를 이루기 어려운 기존 실리콘 기반 태양전지의 (부피가 크고 무겁고 불투명한) 문제점을 개선하는 기술이 국내 연구팀에 의해 개발됐다. 도심 친환경 에너지 인프라 확충에 크게 기여할 것으로 기대된다.

광주과학기술원(GIST)은 강홍규 차세대에너지연구소 책임연구원과 이광희 신소재공학부 교수 공동연구팀이 차세대 반투명 유기태양전지 기술을 개발하고 연구결과를 지난달 10일 국제학술지 '케미컬 엔지니어링 저널'에 공개했다고 14일 밝혔다.

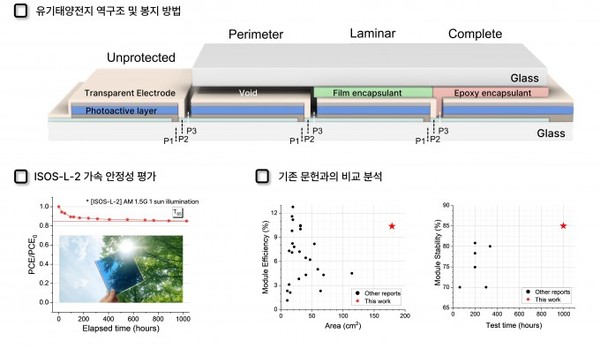

연구팀은 세계 최대 수준의 대면적 반투명 유기태양전지 모듈을 안정적으로 구현하는 데 성공했다. 연구팀이 개발한 206㎠ 크기의 대면적 반투명 유기태양전지 모듈은 기존 최고 수준으로 기록된 면적 114.5㎠, 광전변환효율 4.5%와 비교해 면적은 1.8배, 광전변환효율은 2.3배 증가했다.

국제기준인 'ISOS-L-2' 안정성 테스트를 진행한 결과 1000시간 가속 열화 테스트 후에도 광전변환효율은 15% 감소하는데 그쳐 종전 최고 기록인 400시간 이내 20% 효율 감소보다 안정성이 뛰어났다.

연구팀은 건물용 유리 표준인 'KS L 2514'를 만족하는 광학·에너지 차단 성능에 대해서도 시험성적서를 발급받아 현재 건축용 유리를 반투명 유기태양전지로 대체할 수 있다는 가능성도 입증했다. 향후 도시 경관과 어우러질 수 있는 태양광 패널 개발에 기여할 것으로 기대되는 대목이다.

반투명 유기태양전지는 건축물·차량의 유리창, 디스플레이 등 투명한 부분에 적용할 수 있어 심미성을 유지하면서도 도심에서 전력을 생산할 방법으로 주목받는다. 기존 반투명 유기태양전지는 유기소재와 투명전극의 내구성이 취약해 장기적 안정성을 확보하고 건물에 적용할 정도의 대면적 구현이 과제였다.

연구팀은 두 장의 유리를 접합해 내부를 밀폐하는 유리-유리(G2G) '봉지기술' 공정을 도입해 유기태양전지의 대면적 모듈을 보호하고 장기 안정성 문제도 해결했다.

액상 재료를 균일하고 정밀한 두께로 연속 도포하는 공정기술인 슬롯다이 코팅(Slot-Die Coating) 공정을 도입해 넓은 면적에서도 태양전지 제조에 필요한 코팅 두께가 균일해지도록 개선했다.

경화제로 쓰이는 물질인 '머캅토 에스터'가 포함된 투명 수지를 활용해 습기나 산소 등 외부 요인으로 인한 모듈 열화가 지연되도록 했다. 또 기존 독성 용매 대신 친환경 비할로겐 용매를 활용해 작업자 안전과 환경 보호 측면도 고려했다.

태양광 에너지를 전기로 변환하는 태양전지는 기후위기에 대응하는 청정에너지원이다. 현재 상용화된 실리콘 기반 태양전지는 부피가 크고 무거우며 불투명한 특성이 있어 도심 건축물과 조화를 이루기 어렵다는 단점이 있었다.

연구팀이 개발한 반투명 유기태양전지 모듈은 현재 상용화도 추진중인 것으로 파악됐다. 이 교수가 2022년 11월 창업한 기업 리셀은 이번 연구결과를 바탕으로 건물 일체형 반투명 유기태양전지 상용화를 목표로 대량생산체계 구축에 나섰다.