넥스트 ”예경보 체계에 돌발가뭄 추가해 대비해야”

“월 단위 예경보로는 부족…주간 감시체계 도입 시급”

[ESG경제신문=주현준 기자] 기후변화로 인해 강한 폭염이 자주 발생하면서, 짧은 기간 내 급격히 진행되는 ‘돌발가뭄’이 국내 가뭄 예경보 체계 사각지대에 놓여 있다는 지적이 제기됐다.

사단법인 넥스트는 지난달 30일 발간한 ‘기후위기 시대, 돌발가뭄이라는 예고 없는 재난’을 통해 돌발가뭄의 위험성과 정책 대응 시급성을 강조했다.

“강수량 충분해도 폭염에 저수율 급감…기존 예경보 체계로는 한계”

기존 가뭄은 오랜 기간 강수 부족에 의해 서서히 진행되는 것으로 인식돼 왔다. 국가가뭄포털 역시 가뭄을 ‘진행속도가 느리고 장기간에 걸쳐 발생하는 현상’으로 정의한다.

그러나 돌발가뭄은 수일에서 수주 내에 고온과 강수 급감, 토양 증발산 증가 등이 복합적으로 작용해 급격히 수분 부족이 발생하는 현상이다.

실제로 지난해 7월 전국 평균 강수량은 평년의 130%에 달했지만, 8월 들어 강수량이 평년의 30% 수준으로 급감했다. 전국적인 폭염도 이어지면서, 강원 영동지역 주요 저수지 저수율은 한 달 만에 절반 가까이 줄어드는 피해가 발생했다.

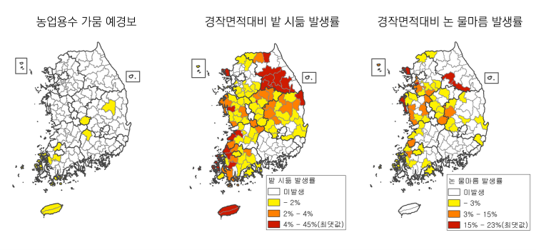

2018년에도 기상청 공식 관측 이래 역대 세 번째로 많은 봄비가 내렸으나, 장마 종료 후 3주도 채 되지 않아 전국 150개 시군에서 농업용수 피해가 접수됐다. 이 시기에는 논과 밭에 물 공급이 원활하지 않아 작물 생육이 저해되고, 일부 지역에서는 농작물 피해와 가축 폐사까지 발생했다.

강원 횡성군은 전체 논 면적의 22.8%, 양구군은 밭 면적의 44.9%가 피해를 입었으며, 전국적으로 총 22,767헥타르에 달하는 면적에서 농업용수 부족 피해가 보고됐다. 피해액은 230억 원에 달했다.

“예경보·통계 모두 월 단위…돌발가뭄 감시체계 부재”

넥스트는 돌발가뭄이 미국, 유럽, 호주 등에서도 반복적으로 보고되고 있다고 지적하면서, 2012년 미국 중서부에서는 2주만에 ‘심각한 가뭄’이 발생해 40조원 규모의 농업 피해가 발생했다고 밝혔다. 유엔기후변화에 관한 정부간 협의체(IPCC) 역시 2021년 보고서에서 기후변화로 인한 가뭄 유형의 다양화와 돌발가뭄의 위험성을 강조한 바 있다.

그러나 국내에서는 돌발가뭄이 학계 논의에만 머물고 있을 뿐, 정책적으로 명확한 정의가 마련돼 있지 않아 예경보 체계에도 반영되지 않고 있다.

실제로 2018년 8월 생활·공업용수 가뭄 예경보가 발령된 곳은 경북 상주시 한 곳뿐이었으나, 실제 급수 피해는 전국 14개 시군에서 발생했다. 농업용수 가뭄 예경보 역시 일부 지역에만 내려졌지만, 실제 피해는 강원과 경기도 등 훨씬 광범위하게 나타났다.

특히 국가 가뭄 통계가 월 단위 예경보 기준으로만 기록·관리되고, 주간 단위 예경보는 비공식적 보조자료로만 활용되는 등 돌발가뭄에 대한 체계적 감시가 이뤄지지 않고 있다는 점도 문제로 지적됐다.

“돌발가뭄, 앞으로 더 심각해질 것…예경보 체계 개편 시급”

정해수 넥스트 연구원은 “돌발가뭄은 극한고온 환경에서 몇 주간 비가 오지 않아도 발생할 수 있는 현상”이라며 “앞으로 더 심각해질 것으로 예상되는 만큼, 하루빨리 예경보 체계에 돌발가뭄을 추가해 대응해야 한다”고 강조했다.

넥스트는 이번 이슈브리프를 통해 돌발가뭄을 ‘독립적 재난’으로 정의하고, 고온 기반의 지표 도입, 주간 단위 감시체계 구축 등 정책 보완이 시급하다고 제언했다.

관련기사

- 사막으로 몰려가는 데이터센터에 물 부족 경고등 켜졌다

- EU, 기후변화로 농업생산 연평균 6% 줄어...'50년 66% 급감 우려도

- “기후 재난 3분의 2는 상위 10% 부자가 원인 제공”

- [강찬수 칼럼] 지구온난화로 ‘화약고’가 된 한반도 산림...대책은?

- 국내 기업들 '물 리스크' 커져..."단기 재무 영향 22조원"

- "인간 주도 기후변화가 '초대형 산불' 기상조건 만들었다"

- 기후변화 대응 지연 시 국내 주요산업 부가가치 대폭 감소

- [강찬수의 에코인사이드] 스페인 기습 폭우가 주는 교훈

- 기록적 가뭄에 타들어가는 지구…UN “역사상 최악의 세계적 재난”경고

- 폭염시 작업중지권 보장될까…재계 "획일적 규제 안돼" 반발

- 극한 호우 시대…개인 맞춤형 AI 조기경보 필요

- “포스코 등 국내 10대 배출 기업 폭염 책임액 161조원”

- 농업인, 한전·발전사 상대 첫 손배소...기후피해 책임 물어