한은 등 시나리오 분석...정유 화학 시멘트 철강 자동차 등 전환위험 취약

농축수산업 식료품 건설 부동산 등은 만성적 물리적 위험에 부가가치 감소

'50년까지 전환위험이 생산자물가에 부담...21세기 말 갈수록 영향력 커져

[ESG경제신문=이신형기자] 기후변화 대응이 지연되면 정유와 화학, 시멘트, 철강, 자동차 등 국내 주요 산업의 부가가치가 급격하게 감소할 것이라는 추정이 나왔다. 기온 상승을 1.5도로 억제한다는 파리협약의 목표에 부합하는 수준의 기후변화 대응이 이루어질 경우 올해부터 2050년까지 생산이 위축되지만, 2050년 이후 부가가치 감소폭이 둔화될 것으로 추정됐다.

한국은행과 금융감독원, 기상청은 기후변화 리스크가 한국 경제에 미치는 영향에 대한 시나리오 분석을 공동으로 실시하고 5일 이같은 분석 결과를 공개했다.

한은 등의 이번 시나리오 분석은 녹색금융협의체(NGFS)가 제시한 시나리오를 기반으로 하고 있다. NGFS 시나리오는 ▲질서있는 전환(orderly transition) ▲무질서한 전환(disorderly transition) ▲지연(too late) ▲온실세계(hot house world) 유형의 7개 시나리오로 이루어져 있다.

한은 등은 이중 실현가능성이 높고 정책비교 필요성이 높다고 판단되는 질서있는 전환 시나리오의 2050년 탄소중립 달성 경로와 67%의 확률로 기온 상승을 2도 미만으로 억제하는 경로, 무질서한 전환 경로, 온실세계 시나리오의 현행정책 경로의 4개 경로를 선택해 분석했다.

국내 주요 산업 중 정유와 화학, 비금속광물제품, 시멘트, 철강, 자동차, 발전 등 탄소 집약적인 산업이 전환 리스크에 취약한 것으로 분석됐다.

만성적인 물리적 리스크에 취약한 산업으로는 농축산업과 식류품, 건설, 부동산, 음식점업 등이 꼽혔다.

전환 리스크 취약산업의 1.5℃ 대응 시나리오 분석 결과를 보면 정유와 화학, 시멘트, 철강 산업은 탄소가격이 상승하는 2024~2050년 중 생산이 위축되고 부가가치가 감소하는 것으로 나타났다. 자동차 산업도 주요 연관산업인 철강 산업의 피해가 전이되며 부가가치가 감소하는 것으로 나타났다.

산업별 기준 시나리오 대비 2050년 부가가치 감소 폭은 △정유 60.4% △화학 48.2% △시멘트45.5% △철강 183.9% △자동차 45.1%로 추정됐다. 기준 시나리오는 NGFS가 기후 리스크를 고려하지 않고 설정한 가상의 시나리오다.

하지만 2050년 이후에는 온실가스 감축기술이 점차 상용화되면서 탄소비용 부담이 줄어 부가가치 감소폭도 둔화되는 것으로 분석됐다. 발전업에서도 탄소비용 상승에 따른 부가가치 감소가 나타날 것으로 분석됐으나, 태양광과 풍력 등 재생에너지 발전기술이 이미 상용화돼 재생에너지 보급이 크게 확대되는 2040년을 전후로 전환 리스크 충격에서 벗어나는 것으로 나타났다.

2℃ 대응 시나리오와 지연대응 시나리오하에서도 정유·화학·시멘트·철강·자동차업의 부가가치는 1.5℃ 대응 시나리오와 유사하게 2050년경까지 감소하지만 이후 회복되는 것으로 분석됐다.

하지만 지연대응 시나리오하에서는 2030년 이후 탄소가격이 급격히 상승함에 따라 부가가치 감소폭이 4가지 시나리오 중 가장 큰 폭으로 확대되는 것으로 분석됐다.

물리적 리스크 취약 산업 피해는

무대응 시나리오하에서 만성적 물리적 리스크에 취약한 농업과 식료품, 건설, 부동산 및 음식점업이 2050년 이후부터 본격적으로 온도·강수량 상승의 영향을 받아 생산이 크게 위축되고 부가가치가 감소하는 것으로 나타났다.

2100년경 산업별 부가가치 감소폭을 보면 △농업 23.7% △건설 30.8% △건설 55.1%, 부동산 25.0%, △음식점업 33.7%로 추정됐다.

식료품 제조업은 기온 상승과 강수, 해외 농산물 공급 충격 등에 따른 피해를 입을 것으로 분석됐다.

건설업도 기온 상승과 강수 피해 증가에 따른 노동생산성 하락으로 부가가치가 감소할 것으로 분석됐다. 건설업은 또한 전환 리스크 충격을 받는 시멘트 업종에 대한 의존도가 높아 무대응 시나리오뿐만 아니라 1.5℃, 2℃, 지연대응 시나리오에서도 부가가치가 상당 폭 감소하는 것으로 추정됐다.

생산자물가에도 영향

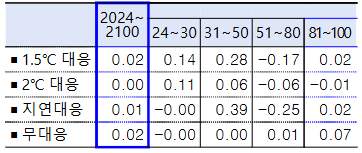

전환 및 만성 물리적 위험은 국내 생산자물가에도 영향을 미칠 것으로 분석됐다. 2050년 전후에는 전환 위험이 크게 영향을 미치고 21세기 말로 갈수록 만성 위험이 미치는 영향이 커질 것으로 전망됐다.

2050년까지는 탄소가격 정책 도입에 따른 기업의 생산 비용 증가로 물가 상승압력이 강해지지만 그 이후에는 친환경 기술 발전에 따른 생산비용 절감으로 물가 상승압력이 완화된다는 분석이다. 하지만 21세기 말로 가면 기후변화에 따른 글로벌 농산물 공급 충격의 영향으로 수입물가가 상승하면서 생산자물가 상승압력도 커질 것으로 전망됐다.

(표) 시나리오별 생산자물가 상승률 변동폭(단위 %p)

관련기사

- 1.5도 목표 국내 기후대응 시나리오는...‘40년 재생에너지 비중 80%

- 기온 저지선 1.5 ℃ 뚫리면, "기후 시스템 회복 힘들다”

- “2050년 넷제로 달성에 근 5경 더 든다”...블룸버그NEF 전망

- IPCC '35년 온실가스 60% 감축해야...한국 "55% 감축도 어려워"

- KSSB ESG 공시기준, 시나리오 분석 매년 요구 안 해

- “질서있는 탄소중립, 전환 편익이 비용 압도”...성장률 7%p 높이는 효과

- TCFD, "기후공시 시나리오 분석 법적 위험 크지 않다"

- ESG공시 의무화 앞두고 주목 받는 기후변화 시나리오 분석

- 스코프3 추정치 공시, “방법론‧근거‧가정의 합리성 갖추면 걱정할 이유 없어”

- 기후변화 방치하면..."물리적 리스크로 '50년 세계GDP 15% 감소"

- 트럼프, 기후위기 대응 훼방꾼될까...IRA 폐지는 지켜봐야

- 파리협약 온난화 저지선 뚫렸다...올해 1.55도 상승 전망

- 기후변화에 무심할 수 없는 한은, 쓸 수 있는 신용정책 뭐가 있나

- 한은, ‘50년 탄소중립 달성해도 금융기관 기후리스크 손실 26.9兆

- 국내 은행 기후 신용손실, 고탄소 제조업‧자연재해 민감업 집중

- 폭염 속 ‘돌발가뭄’ 확산…“현행 예경보 체계로는 대응 한계”